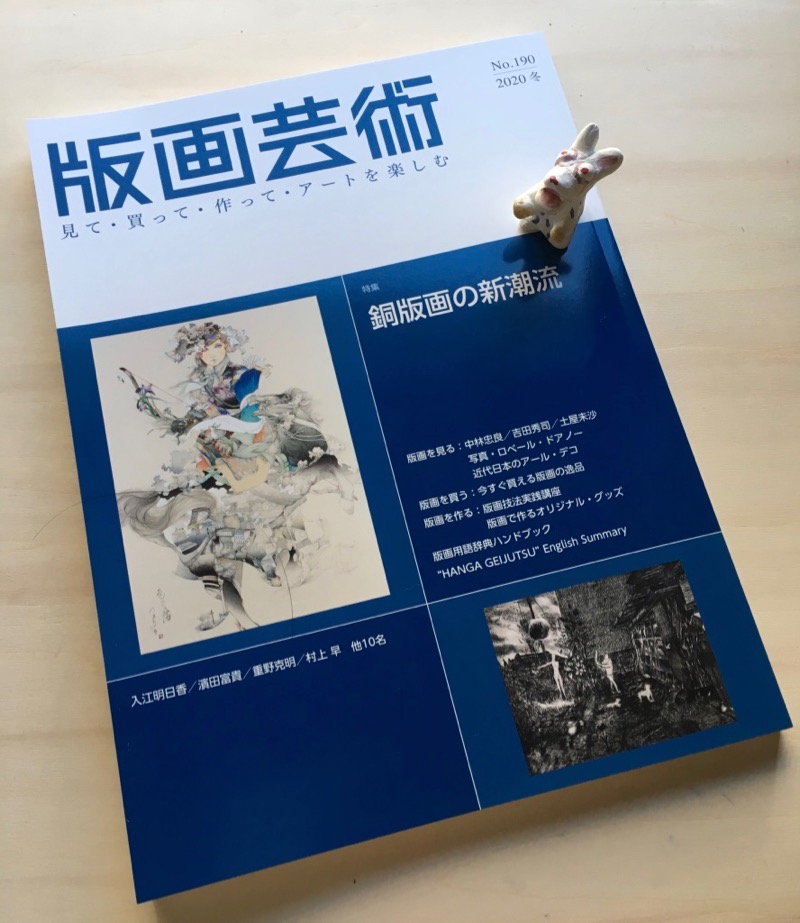

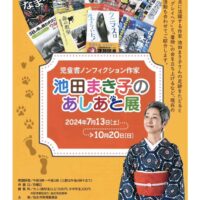

版画の雑誌。「版画芸術」

(阿部出版:2020年冬190号)

<版画技法実践講座>の記事で講師を担当しました。

(阿部出版:2020年冬190号) 銅版画の新しい流れの紹介。

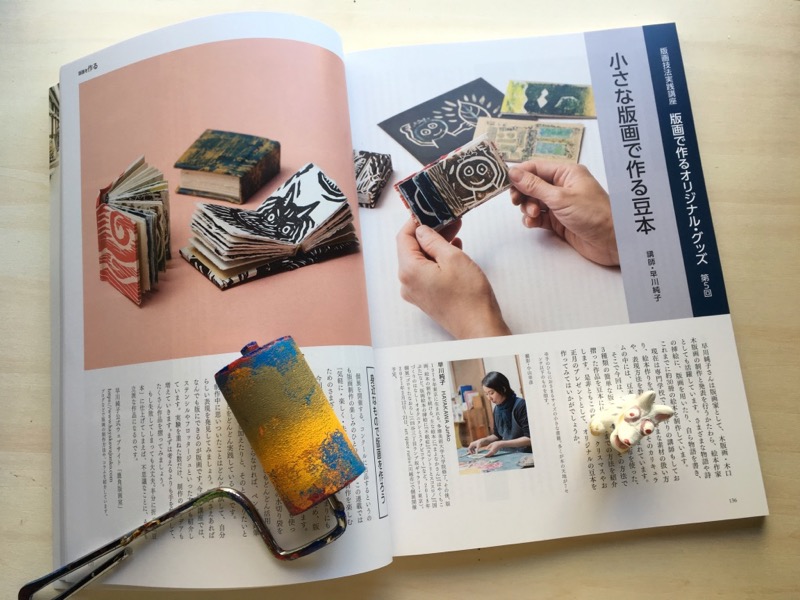

<版画技法実践講座>は、雑誌の巻末にある10ページのコーナー。

手軽に版画を作って、楽しむ趣旨の連載です。

版画の裾野を広げるのが目的。

毎号違う講師が登場して、版画でオリジナルグッズをつくって楽しみます。

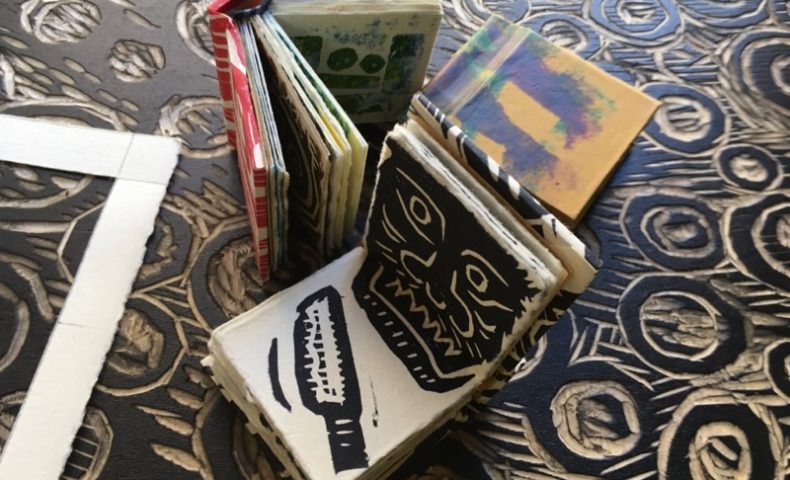

連載5回目の今回は「小さな版画でつくる豆本」です。

版画の豆本をつくってみよう!

なぜ豆本なのか?というと、、、。

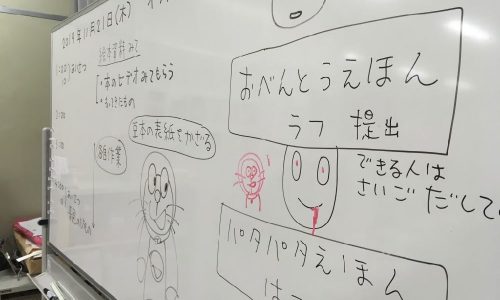

ここ数年、専門学校で絵本作りの選択授業をしています。(非常勤講師)

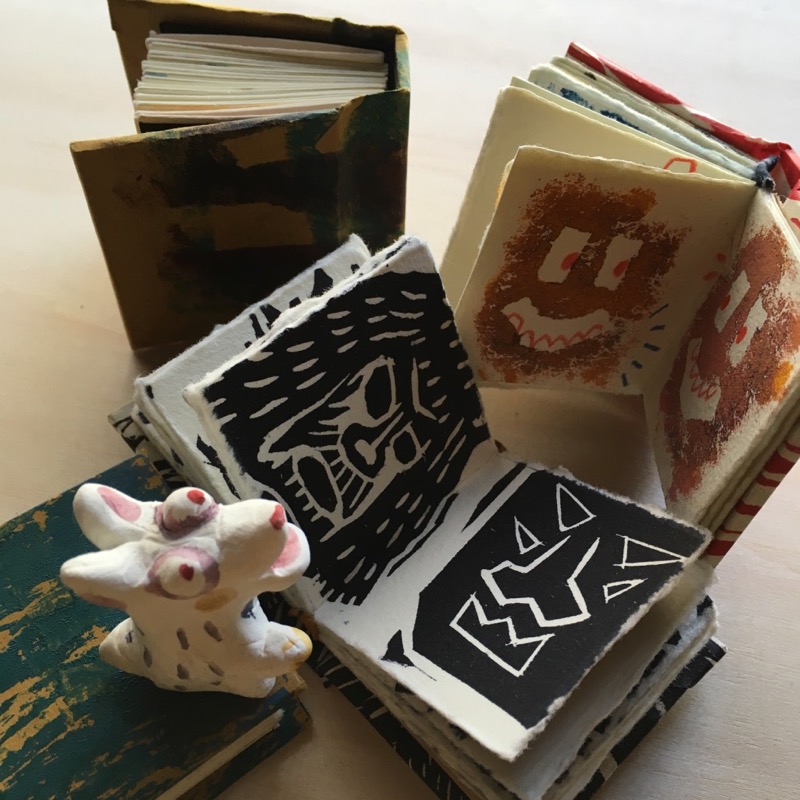

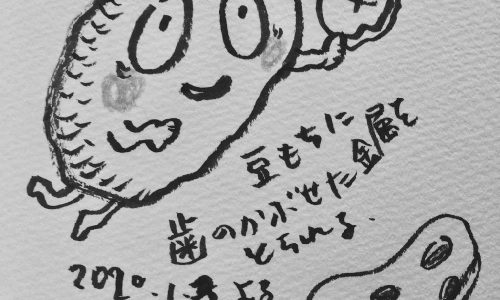

豆本は、その授業の中で学生さんに作ってもらっていました。

手軽に15見開きの絵本ができて、本の形になる充実感があり、学生さんの反応も良いので、その後の授業に取り入れています。

今回、ブログ記事をみた雑誌の編集者さんが興味をもたれ、声をかけていただいきました。(雑誌にも、学生さんの参考作品が掲載されています)

15見開きのページを版画で楽しみながら作ってみよう。

雑誌では、版画の表現を使って、本の中身をつくる方法を紹介しています。

身の回りにある素材や道具を使って、版画を楽しんでください。

記事の内容は、こんなかんじ。

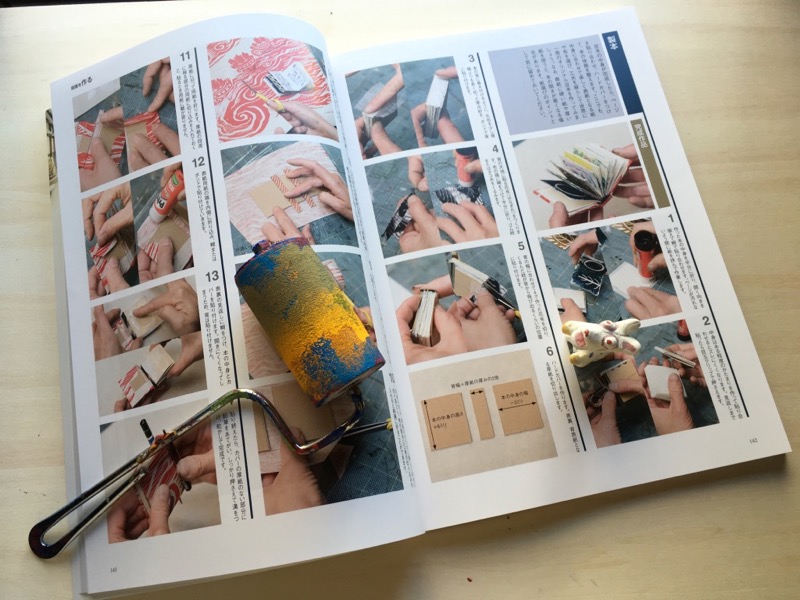

- 小さな彫り進み木版画

ページのめくりを考えると、パラパラ漫画のように、できるかも? - 厚紙とガムテープで作る版

厚紙などに、テープを貼って、簡単な凸版をつくります。 - 版木のフロッタージュ。

版木や、ガムテープ版でこすりだしをして版画を作る。 - 不織布でのシルクスクリーン。

排水溝の水切りの不織布の袋をつかって孔版を楽しみます。 - すり損じの版画などを利用して、本の中身。また表紙にする。

- 簡単な豆本の作り方の紹介

きっちりした製本方法ではないですが、まずは気軽に形にして楽しんでください。

この身近な素材で楽しむ版画は、どれも誕生日ライブで、実験しています。

早川のYouTubeサイトでも、のんびりとまとめています。

クリスマスプレゼントなどで、豆本を作って楽しんでいただけると嬉しいなあ。

版画が苦手なかたは、今年の写真をカラーコピーしたものなど、画用紙に貼りこんで豆本をつくれば、一年の思い出豆本ができるかも!

色々アレンジしてください。

版画がいまいちだったら、その上からマーカーや色鉛筆でで加筆したり。

コラージュしたり。

また製本がうまくできなくて形が歪んじゃっても、コロンとしてかわいい豆本ができますぞ。

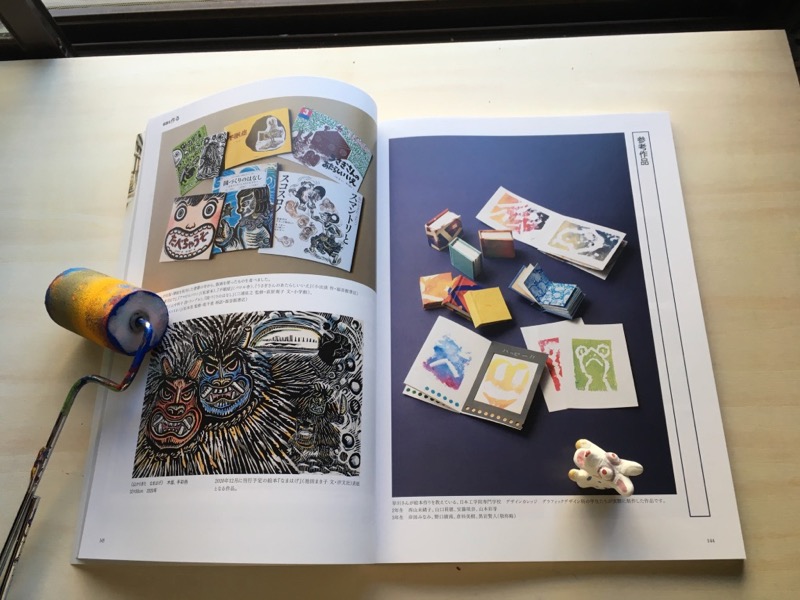

右ページ学生さんの作品

左上:早川の版画を使った絵本の紹介

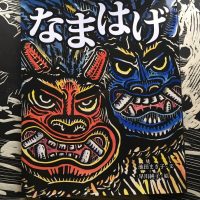

左下:12月16日刊行予定の版画の絵本「なまはげ」(汐文社から)

*今回協力いただいたのは、日本工学院専門学校 グラフィックデザイン科。

今はデジタルでのデザインが、授業の主流ですが、工房には昔ながらのシルクスクリーンの機材が揃っています。

油性のシルクスクリーンの授業も今も行われて、生徒さんが課題で作品を作ったり、卒制のグッズの印刷などに利用しています。

そんなこともあり、版画表現の一つに、今回不織布のシルクスクリーンを入れました。

最初は学校の工房での撮影を予定していましたが、運悪くタイミングがあわず。早川の実家でおこなうことに。

ちょうど絵本の原画のお渡し直前で、また前日に、ぎっくり腰になったりと、ドタバタの中の撮影でした。

撮影中にも、私が製本で失敗しちゃったり。トホホ。

そんなか、段取りよく、進行をすすめてれた編集者の栗本寛子さん。

波打つ畳の上に脚立を立て、撮影された小山幸彦さん。

お疲れ様でした!

マスクをしての風景は、今年だけの思い出になるといいなあ。

手前には、お借りしていた学生さんたちの作品。

写真の見栄え良く、撮影に使用する作品を選んでいる様子。

全ての作品を紹介できずに残念。

見かけましたら、本屋さんや図書館でパラリと。

また、今号は、銅版画の特集!見ごたえあり~。

関連動画

身近で楽しむ版画のタネ。ユーチューブから。

2020年5月から、その日の誕生日を祝いながら、落書きの実験を動画でしています。ユーチューブのチャンネルでストックしている中から、今回の版画に関係あるものを選んで貼り付けます。

排水溝の水切りの不織布の袋をつかって孔版を楽しみます。

私がプリントゴッコ世代だからでしょうか。不織布での版画はどこか懐かしい。

色鉛筆などで、加筆すると、楽しいです。

動画では、ポスターカラーとアクリル絵具で色をつけた。 絵の具には、水は加えないで、そのまま。 少し水を加えるとまた表情が違う感じになるかも。 動画では、急いで絵の具をつけたので、いい感じに色のムラが出た。 丁寧に絵の具をつければ、ムラなくできそう。 映像では、版をひっくり返しますが、そのままでも大丈夫。

版をひっくり返すと、絵柄が逆になるので、文字などの時はご注意ください。

ベニヤ板(3mm程度のシナベニヤ板)に、墨汁で黒く色を塗ったもの。乾いた板に、丸刀を使って鹿の絵を彫る。トレッシングペーパーを上からアブせて、色鉛筆でこすり出しする。彫り痕が、白く抜けます。 トレッシングペーパーを使うと、下の彫り痕が透けて見えるので、こする位置がわかりやすいです。何色か重ねると、楽しい。

*彫刻刀の持ち方は自己流です。使い方の参考にしないでください。

マスキングテープをつかって、こすり出しをします。厚手の紙にマスキングテープを ちぎって好きな形にはり込む。あまり大きな模様でないほうがいいかも。 コピー用紙など、薄い紙を上にかぶせて、クレヨンでフロッタージュ(こすりだし)。 動画で使用しているクレヨンは、ミツロウクレヨンです。普通のクレヨンより、硬いし、四角い形をしているので、こするときに便利です。重ねた時の発色も美しい。 こすり出して、模様をつけた後に、マジックなどで、細かい模様をつけても面白いです。 版をつかった表現って、できた時が思いがけなくておもしろい。

早川純子【HAYAKAWA, junko】版画家:絵本作家

鹿角版画室 :ひっくりかえる版画の世界を探索しに東京にうまれる。

多摩美術大学で版画を学び、現在版画を作りながら絵本の仕事をしています。

主な絵本に、「まよなかさん」(ゴブリン書房)、「はやくちこぶた」(瑞雲舎)、 「どんぐりロケット」(ほるぷ出版)、 「山からきたふたご スマントリとスコスロノ」(乾千恵再話、松本亮監修/福音館書店)など多数。

************

こんにちは。このブログ記事を見ていただきありがとうございます。

私はうさぎや鹿など、ちょっと変わった生き物が登場する版画や、絵本を作っています。

鹿角版画の《鹿角;しかつの》は、鹿のツノをアンテナに見立てて、名付けました。

頭につけたアンテナで、ワクワクのタネを受けながら作品をつくり、 それがどんどん世界につながっていく。そして新しい出会いにつながり、またワクワクな作品を作っていけたらと考えています。

のんびりよろしくお願いいたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【Homepage】 https://www.hayakawajunko.com

【blog】 https://www.sikatuno.net

【twitter】:新月と満月の時に、呟くことが多いかも。 https://twitter.com/sikatunohanga

【instagram】;顔を作って遊んでいます。明るい気持ちになってくれると嬉しいな。ここサボってます。

https://www.instagram.com/junko_hayakawa

[you tube]

https://www.youtube.com/channel/UC14ObQIU6m2Ccsuc1FlfTLg

その日の誕生日を祝っての、drawing live。また絵本の作業中の動画をのんびりアップしています。

この記事へのコメントはありません。